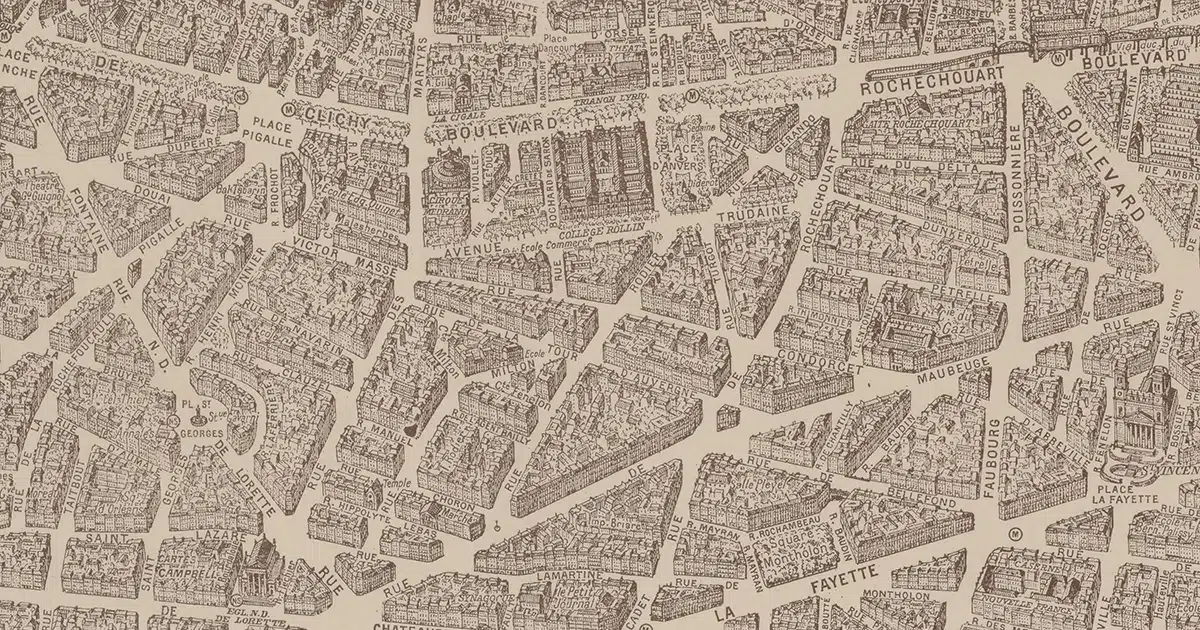

Dans la capitale française, chaque rue raconte une histoire, chaque plaque bleue célèbre une mémoire. Pourtant, au détour des grands boulevards parisiens, un constat s’impose : les noms féminins sont presque absents du paysage urbain. Parmi les rares exceptions se distingue Marguerite de Rochechouart, abbesse du XVIIIᵉ siècle, dont le nom orne aujourd’hui l’un des boulevards les plus emblématiques de Montmartre. Un hommage aussi discret que symbolique, qui met en lumière la lente reconnaissance des femmes dans l’espace public.

Une abbesse influente devenue figure de la toponymie parisienne

Née en 1665 dans une grande famille noble, Marguerite de Rochechouart de Montpipeau consacre sa vie à la religion. Elevée à l’abbaye de Fontevraud, elle devient en 1713 abbesse de l’abbaye de Montmartre, un monastère alors prestigieux qui dominait Paris du haut de sa butte. Sous sa direction, l’abbaye rayonne comme un centre spirituel et intellectuel, jusqu’à sa mort en 1727. Excellente gestionnaire, Marguerite de Rochechouart a considérablement transformé l’abbaye, agrandissant les potagers, créant un cabinet d’archives, embellissant les bâtiments et purgeant les dettes.

Trois siècles plus tard, son nom réapparaît dans la pierre et le bitume : le boulevard Marguerite-de-Rochechouart, tracé au pied de Montmartre, entre les 9ᵉ et 18ᵉ arrondissements. Long de 730 mètres, il borde le quartier qui fut jadis le domaine de son abbaye. Longtemps appelé simplement « boulevard de Rochechouart », il a été renommé officiellement en 2019 pour rendre à cette femme son identité complète et reconnaître sa place dans l’histoire parisienne.

Ce changement, en apparence mineur, a pourtant une portée symbolique immense : Marguerite de Rochechouart est la seule femme à avoir un boulevard à son nom dans tout Paris.

Un espace public façonné par les hommes

Ce cas unique souligne un déséquilibre frappant. Dans une ville qui compte plus de 6 000 rues, places et avenues, à peine 4 % portent aujourd’hui le nom d’une femme. Ce chiffre, longtemps resté stagnant, commence seulement à évoluer sous l’impulsion d’initiatives municipales et féministes.

Historiquement, les rues parisiennes ont été baptisées à des époques où la reconnaissance publique des femmes était quasi inexistante. Les noms des rois, généraux, écrivains ou savants masculins ont ainsi envahi la carte, tandis que les femmes – souvent cantonnées à la sphère privée ou religieuse – ont été effacées de la mémoire collective. Même lorsqu’elles ont marqué leur temps, comme Olympe de Gouges, Colette ou Simone Veil, leurs noms s’affichent rarement sur les grands axes de la capitale.

Les boulevards, symboles de prestige et d’importance urbaine, demeurent presque exclusivement masculins. C’est dire la portée du boulevard Marguerite-de-Rochechouart !

Une lente évolution, mais un vent de changement

Depuis quelques années, la Ville de Paris s’efforce de rééquilibrer sa toponymie. La commission de dénomination a entrepris de baptiser de nouvelles voies au nom de femmes remarquables : militantes, scientifiques, artistes, résistantes. Ces gestes, modestes mais répétés, construisent peu à peu une autre carte de Paris, où les femmes sortent de l’ombre.

Des associations féministes militent également pour cette visibilité. Elles rappellent que nommer une rue, c’est aussi transmettre une mémoire et offrir des modèles aux générations futures.

Peut-être viendra un jour où Paris comptera autant de boulevards Marguerite-de-Rochechouart que de boulevards Victor-Hugo. En attendant, cette abbesse du XVIIIᵉ siècle ouvre la voie – littéralement – à une nouvelle manière de nommer la ville.

Des personnes ont réagi à cet article

Voir les commentaires Hide commentsmerci et étant moi aussi flâneur professionnel, je suis toujours heureux d\’étoffer mes connaissances.

Rien n\’est plus agréable que de flâner, et en plus, on s\’instruit. Merci pour ces informations qui nous manquent.