Imaginez un salon victorien orné d’une imposante toile : une vache gigantesque, presque rectangulaire, perchée sur de fines pattes, semblant sur le point d’avaler un village. Il s’agit là bien plus qu’une œuvre d’art : c’est un manifeste visuel de la puissance, de la richesse… et d’un certain sens de l’humour aristocratique. Bienvenue dans l’univers curieux des portraits de bétail du XIXᵉ siècle en Angleterre.

Une course à l’engraissement du bétail

Au 19e siècle, en Angleterre, les propriétaires terriens ne se contentaient pas d’élever leurs bêtes : ils les « amélioraient ». Mieux nourries, parfois engraissées… leurs vaches atteignaient des proportions exceptionnelles. Certains agriculteurs nobles se présentaient comme « bienfaiteurs », argumentant que s’ils pouvaient engraisser des bêtes gargantuesques, cela ouvrirait la voie à une plus grande productivité pour les fermiers modestes, améliorant ainsi la sécurité alimentaire nationale

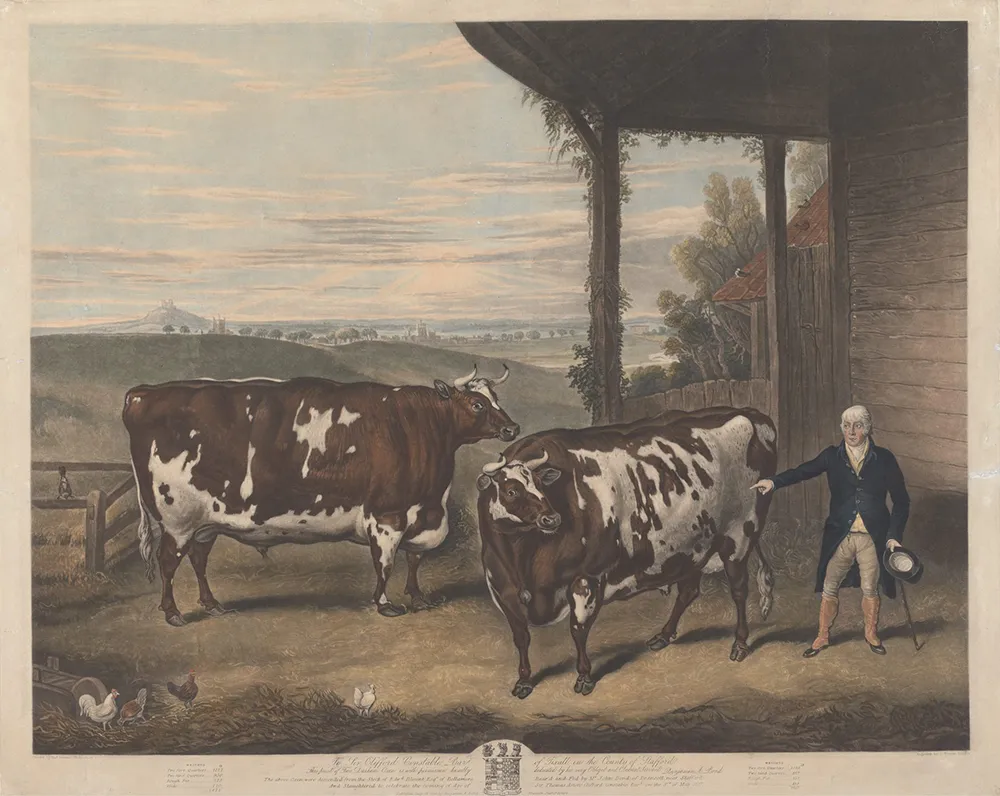

Gravure de William Ward (1766-1826), Portrait du taureau à cornes courtes Patriot, 1810, Yale Center for British Art

Un exemple révélateur : les améliorateurs (« improvers ») se considéraient comme patriotes, persuadés que leur recherche de race plus lourde bénéficiait à la communauté rurale et au pays dans son ensemble. Fiers de leurs exploits, ils commandaient des tableaux les représentant avec leur bétail.

Le plus célèbre exemple est probablement le bœuf de Durham. Avec ses 3 000 livres (plus d’une tonne !), ce taureau attirait les foules, raflait les prix agricoles et les reproductions imprimées d’un tableau le représentant se sont écoulées par milliers !

Le portrait animalier comme prolongement du portrait aristocratique

Traditionnellement, l’élite britannique commandait des portraits d’apparat pour affirmer son rang : peintres de cour et académiciens représentaient les traits idéalisés des propriétaires terriens. Au 19ᵉ siècle, cette logique se déplace vers le monde agricole : les animaux eux-mêmes deviennent des sujets dignes d’être portraiturés.

Le parallèle est évident : cadrage de profil, monumentalité, pose hiératique. L’animal se substitue presque au maître, condensant prestige et fortune.

Peu à peu, on vit apparaître des portraits de vaches, moutons et cochons aux formes exagérées. Ces images, à mi-chemin entre la caricature et le tableau officiel, révèlent un pan méconnu de l’histoire de l’art britannique. Elles traduisent autant le goût pittoresque de l’époque que les ambitions sociales des commanditaires.

James Ward, 1769-1859, Gloucestershire Old Spot, entre 1800 et 1805, Yale Center for British Art

Les animaux étaient souvent représentés de profil, avec des silhouettes stylisées : les vaches devenaient cubiques, les moutons ovales, les cochons… des ballons roulants ! Ces formes évoquent tout à la fois la densité de la chair et la maîtrise technique de l’éleveur. Ces portraits servaient aussi d’images didactiques ou promotionnelles accompagnées d’informations telles que les mensurations, le pedigree ou encore le nom de l’animal. Ils étaient diffusés dans les magazines agricoles, vendus comme souvenirs d’exposition.

Un style naïf mais codifié

À première vue, ces tableaux peuvent sembler maladroits : proportions cubiques, masses graisseuses exagérées, pattes minuscules soutenant des corps hypertrophiés. Mais cette esthétique n’est pas le fruit d’une ignorance technique, elle obéit à une codification précise : souligner visuellement les qualités « idéales » de l’animal, en accentuant les volumes comme on accentuait jadis les symboles de puissance dans les portraits royaux.

La forme exagérément carrée des animaux répond aussi aux exigences des concours bovins où l’on cherchait des peaux sans plis, des poitrines bien tendues…

Réception esthétique et postérité

Ces portraits de bétail occupent une position ambiguë dans l’histoire de l’art. Ils s’inscrivent dans une tradition rurale, souvent peints par des artistes provinciaux ou itinérants, loin des cercles académiques londoniens.

Mais leur diffusion (par gravures, lithographies, catalogues d’élevage) les inscrit aussi dans une culture visuelle de masse, annonçant déjà les logiques de reproduction industrielle de l’image. En ce sens, ils relèvent à la fois du portrait d’apparat et du document utilitaire.

Aujourd’hui, ces peintures ne sont plus un signe de prospérité ou de patriotisme, elles apparaissent si étranges qu’elles sont devenues hilarantes. On retrouve pourtant encore des gravures de ces animaux dans des bars et auberges, évoquant un passé rural. Certains pubs britanniques portent même le nom de vaches très médiatisées comme « The Durham Ox ».

Découvrez d’autres anecdotes culturelles

Cette histoire vous plait ? Retrouvez d’autres petites histoires dans la rubrique anecdotes culturelles !

Pas de commentaires

Laisser un commentaire Cancel